Agroforstliche Nutzung an Fließgewässern

Kleinere Fließgewässer sind wichtige Landschaftselemente in Stadt und Land. Sie bieten eine Reihe von Ökosystemleistungen, wie Klimaregulierung, Gewässer- und Hochwasserschutz, Erholung oder Erhalt der Biodiversität. Laut EU-Wasserrahmenrichtlinie sind aber nur 6,7 % der Oberflächengewässer in guter Verfassung. OLGA erforscht deshalb, wie der ökologische Zustand von kleinen Fließgewässern durch in Ufernähe nachhaltig angepflanzte Agrarholzstrukturen verbessert werden kann.

Welche Ökosystemleistungen bringen Agrargehölze an Fließgewässern vor allem hinsichtlich des Gewässer- , Klima- und Hochwasserschutzes und zum Schutz der Biodiversität?

Welche wirtschaftlichen Perspektiven und Vermarktungsmöglichkeiten ergeben sich hier für Landwirte und Flächeneigentümer und wie können Agrargehölze als landwirtschaftliches Produkt und Energieressource bekannter werden?

In Modul 1 werden folgende Aktivitäten durchgeführt:

- Monitoring des Mikroklimas an gehölzbestandenen Fließgewässern anhand von Wasserstands- und Temperaturmessungen sowie der Untersuchung des vorhandenen biologischen Makrozoobenthos in den Jahren 2021, 2022 und 2023

- Modellierung der Auswirkungen von Vegetation an Fließgewässern auf Hochwasserrückhalt und aquatische Lebensräume mit Hilfe einer Habitatmodellierung und der Entwicklung von Hochwasserszenarien

- Strukturanalyse von Agrargehölzen und Visualisierung mittels 3D-Laserscanning

- Untersuchung der Pflanzenphysiologie und Durchwurzelung von Agrargehölzen, um Erkenntnisse über die Entwicklung des Mikroklimas, des Wasserhaushaltes und der Bewurzelungsdynamik dieser Gehölzsorten zu erhalten

- Umsetzung einer Agrarholzplantage in der Region Dresden

Welche Rolle kann die Agroforstwirtschaft zukünftig für die regionale und dezentrale Versorgung mit nachwachsenden Ressourcen einnehmen? Welche Möglichkeiten der Weiterverarbeitung und Verwertung gibt es? Wo gibt es bereits Akteure in Brandenburg und Sachsen, die sich an der Wertschöpfungskette beteiligen?

Um die Vielfalt an Kooperationsbeziehungen zwischen Erzeugern und Abnehmern von Agrarholz zur Etablierung von regionalen Stoff- und Wertschöpfungskreisläufen zu diskutieren, trafen sich am Nikolaustag 2023 auf dem Landwirtschaftsbetrieb Domin 29 agroforstinteressierte Landwirte, kommunale Vertreter, Unternehmer und Industriepartner mit praxisorientierten Forschern aus den Projekten AgroWertRegio, WERTvoll, OLGA sowie dem Deutschen Fachverband für Agroforstwirtschaft – DeFAF und des Sächsischen Landesamtes für Landwirtschaft und Geologie.

Der aktuelle Strategieplan der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP) geht davon aus, dass im Jahr 2026 die Agroforst-Gehölzfläche auf deutschen Äckern etwa 200.000 ha beträgt. Im Dezember 2023 sind es bisher rund 56 ha. Es ist also noch viel zu tun: Wie bekommen wir in Zukunft mehr Agroforst in die Fläche? Dafür braucht es mutige als auch überzeugte Landbauer aber - um bei der Wertschöpfungskette Holz zu bleiben - auch Kommunen und Energieversorger, die den Landwirten das Holz abnehmen und in Form von Hackschnitzeln in ihr Nah- oder Fernwärmenetz einspeisen.

Nach einführenden Vorträgen zu den Vorteilen der Agroforstwirtschaft allgemein und zu den förderrechtlichen Rahmenbedingungen bei der Anlage und Pflege von Agroforstsystemen in Brandenburg und Sachsen berichteten Landwirt Thomas Domin und Tobias Peschel vom Pflanzunternehmen Lignovis GmbH aus ihrer Praxis: Dabei sind verschiedenen Kultur-/Anlageformaten und verbundene Diversifizierung der Wertschöpfung keine Grenzen gesetzt. Sie orientieren sich an den Umweltbedingungen am Standort und den wirtschaftlichen Interessen des Hofes: ob in Streifen mit der hofeigenen Fruchtfolge verknüpft, flächig, als Hühnerwald oder in Koexistenz mit Werthölzern und/oder Strauchkulturen - die zur Holznutzung angepflanzten schnellwachsenden Baumarten, wie Pappel oder Weide, sind sehr genügsam. Sind sie erst einmal gepflanzt, können sie auf den potenziell zur Verfügung stehenden Flächen in Deutschland eine Menge CO2 binden und in neue Kreisläufe führen. Jetzt sind Kreativität, wirtschaftliche Diversifizierung und auch ein bisschen Optimismus und Mut gefragt!

Im Rahmen von zwei Fachsessions wurde über die Rahmenbedingungen der Etablierung einer regionalen Wertschöpfungskette Holz aus Agroforst und mögliche Kooperationsmöglichkeiten bei der Etablierung der Systeme, Pflege und Holzabnahme gesprochen. Die Landwirte wünschen sich Sicherheit in Form von langfristigen Pachtverträgen mit Holzabnahmegarantien von bis zu 15 Jahren. Solche langfristigen Kooperationsverträge mit landwirtschaftlichen Betrieben schließt z. B. die Energy Crops GmbH, eine Tochtergesellschaft der Vattenfall AG, für die Wärmeversorgung Berlins ab. Der Landwirt pachtet die Fläche und bereitet den Boden vor, während Energy Crops Kosten und Risiko für Anlage, Pflege, Ernte und Abtransport übernimmt. Neben diesen Angeboten der Industrie kann auch eine Kommune, ein lokales Energieunternehmen oder eine Genossenschaft mit der Landwirtschaft zusammenarbeiten. Thomas Pöge, Bürgermeister von Thallwitz/Wurzener Land, war online zugeschaltet und erklärte, wie Mehrnutzungskonzepte die Grundlage für eine langfristige Zusammenarbeit zwischen Kommune und Landwirt sein können.

Für die Zukunft ist es wichtig, Klarheit darüber zu schaffen, dass die Etablierung und Nutzung von Agroforstsystemen über die GAP rechtlich geregelt ist und nichts befürchtet werden muss, wenn man sich denn traut. Agroforstsysteme sollten - auch über die energetische oder stoffliche Nutzung des Holzes hinaus - als zahlreiche Vorteile bringende Landnutzungssysteme mit relativ langer Lebensdauer verstanden und kommuniziert werden. Neben den Ertragsvorteilen spielen hier Leistungen zur Förderung der biologischen Vielfalt, des Bodenaufbaus und zur Anpassung an den Klimawandel eine große Rolle. Mit Blick auf die Wertschöpfungskette Holz aus Agroforst mit schnellwachsenden Baumarten sollten Kommunen mit ihren Landwirten stärker das Gespräch suchen. Hier schlummern große Potenziale hinsichtlich einer unabhängigeren kommunalen und dazu noch CO2-neutralen Wärmeversorgung mit Holz vom Acker.

Agroforstsysteme mit schnell wachsenden Baumarten sind in Koexistenz mit dem natürlichen Gehölzbestand eine Bereicherung für kleine Fließgewässer in agrarisch genutzten Räumen. Denn sie leisten durch ihre Verschattungs- und Abkühlungseffekte einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Gewässerökologie, besonders an heißen Sommertagen und während Hitzeperioden. Im Projekt OLGA wurde an zwei gewässerbegleitenden Agrarholzsystemen in der Region Dresden Untersuchungen zu deren Beitrag zur Klimaabmilderung auf Agrarflächen durchgeführt. Die Ergebnisse der Analysen werden in diesem Artikel vorgestellt.

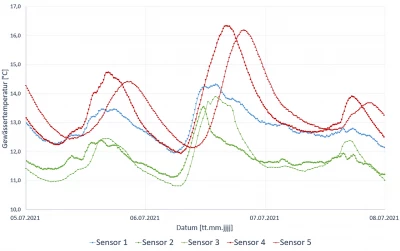

Die Graphen in Abb. 1 zeigen den Verlauf der Gewässertemperatur am Peickwitzer Mühlgraben bei Senftenberg über drei Sommertage. Sensor 1 (S1) beschreibt die Gewässertemperatur am Beginn des Untersuchungsgebietes. S2 und S3 liegen im Gewässerabschnitt, welcher durch die ca. 400 m lange Agrarholzstruktur beschattet wird. Durch die Beschattung reduziert sich hier die Gewässertemperatur, während Sie an S4 und S5 im unbeschatteten Bereich im Anschluss wieder stark ansteigt. Mit den am Standort Peickwitz ausgewerteten Daten kann gezeigt werden, dass die Beschattung von Uferbereichen in einem bestockten Abschnitt von 350 m Länge bei Niedrigwasserabfluss eine Temperaturreduktion von bis zu über 4 °C erzeugen kann und bei 70 m Anlage des Agrarholzsystems schon bis zu 1 °C.

Statistisch wurde der Beitrag der Uferbeschattung durch eine multiple Regressionsanalyse beim Vergleich einzelner Bachabschnitte bestätigt. Keiner der anderen untersuchten meteorologischen Parameter (Lufttemperatur, Luftfeuchte, Luftdruck oder Windgeschwindigkeit) hatte einen ähnlich signifikanten Einfluss auf die Temperaturreduktion im Gewässer.

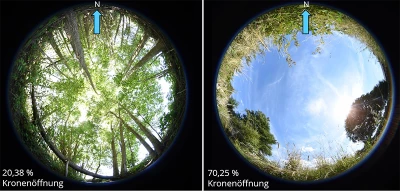

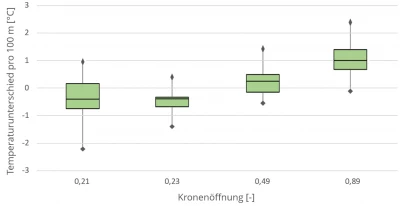

Zur Bestimmung der Verschattungsleistung durch die angrenzende Ufervegetation wurden hemisphärische Fotos am zweiten Untersuchungsstandort, der Agrarholzsystems am Wiesengrundbach in Colmnitz zwischen Tharandter Wald und Osterzgebirge, aufgenommen (Abb. 2). Diese speziellen Aufnahmen dienen der Ermittlung der Kronenöffnung und somit Verschattungscharakteristik von Ufervegetation, hier im Speziellen von Agrarholzsystemen. Die gewässernahe Agrarholzstruktur (linkes Bild in Abb. 2) verstärkt die Beschattung der gewässerbegleitenden Ufervegetation aus Bestandsbäumen, sodass die Kronenbedeckung auf durchschnittlich ca. 20 % reduziert werden kann, was auch die Gewässertemperatur lokal messbar reduziert. In Abb. 3 ist die gemessene Temperaturveränderung über 100 m Fließlänge für Bereiche unterschiedlicher Kronenöffnung dargestellt. Es wird ersichtlich, dass eine geringe

Kronenöffnung zu einer Temperaturreduzierung im Gewässer führt, während eine hohe Kronenöffnung die Temperatur um bis zu 1° C pro 100 m ansteigen lässt.

Die aufgenommen hemisphärischen Fotos erlauben zudem über die Ermittlung der Sonnenbahn die Bestimmung der in das Gewässer eintreffenden Wärmestrahlung. Dabei wird die direkte sowie diffuse Globalstrahlung bei Sonnenhimmel berechnet. Dieser Wert konnte am Wiesengrundbach in den Sommermonaten Mai bis September 2022 von durchschnittlich über 200 Watt/m² für unbeschattete Verhältnisse auf ca. 48 Watt/m² am Wiesengrundbach durch die Ufervegetation reduziert werden. Abb. 4 zeigt die Sonnenbahn dieser Monate an einem Standort mit gewässerbegleitender Agrarholzstruktur. Das Foto ist für die Auswertung in schwarze Bereiche (Himmel) sowie weiße Bereiche (Vegetation) unterteilt. Die Sonnenbahn ändert sich dabei durch den jahreszeitlichen Sonnenstandswechsel. Die Linien am nächsten zur Bildmitte entspricht dabei dem 21. Juni 2022.

Am Peickwitzer Mühlgraben wurden ebenfalls Temperatur- und Strahlungsmessungen durchgeführt, um den Einfluss des Agrarholzsystems auf die Lufttemperatur zu bestimmen. Um die Wirkung des Gehölzstreifens auf die Umgebungstemperatur der angrenzenden Flächen beurteilen zu können, wurden Messungen der Strahlungswärme mittels Globe-Thermometer an verschiedenen Standorten im Bestand und außerhalb der Agrarholzstruktur durchgeführt. Es wurden jeweils drei Vergleichsmessungen am a) Bestandesrand in Gewässernähe, b) im Gehölzbestand und c) in der Mitte der angrenzenden abgeernteten Ackerfläche durchgeführt. Die Temperaturen zeigen eine deutliche Abstufung. Zwischen dem Inneren der Versuchsplantage und deren Rand zum Gewässer herrschte eine Temperaturdifferenz von bis zu +1.9°C, zwischen Bestandsinnerem und der umgebenden abgeernteten Ackerfläche von bis zu +11°C.

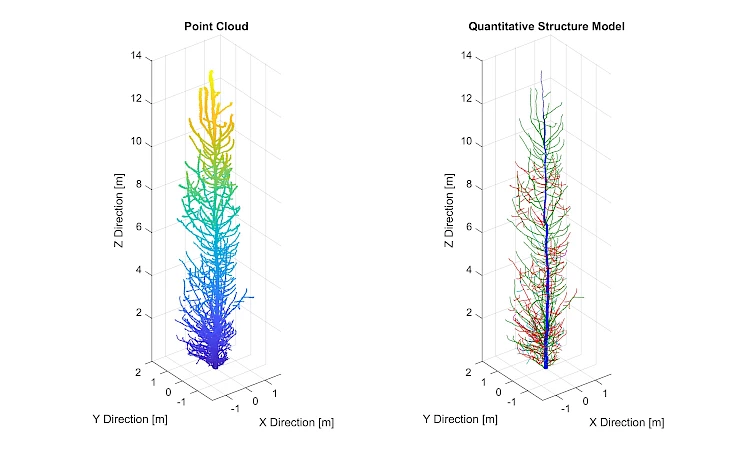

Terrestrisches Laserscanning (TLS) ist eine Technologie, die mit Hilfe eines ausgesendeten Laserimpulses eine Umgebung detailgetreu als 3D-Punktwolke darstellen kann. Obwohl TLS erst ab den 2000er Jahren in Wäldern angewandt wird, bietet es ein großes Potential, Einzelbäume bis auf den kleinsten Ast zu vermessen. Hierdurch können unter anderem Biomassevolumen genau berechnet werden. Das ist mit manuellen Messungen kaum möglich.

Zur Visualisierung des Agroforstsystems am Peickwitzer Mühlgraben in Südbrandenburg wurde ein 3D-Flug durch das Agrarholzsystem mit der Pappelsorte Fritzi-Pauley unternommen. Hierzu dienten die mittels TLS aufgenommen Daten aus dem Jahr 2021. Aus insgesamt 229 Einzelscans entstand eine hochaufgelöste Punktwolke des damalig 6 Jahre alten Bestandes, die eine detailgetreue Darstellung der Einzelbäume ermöglicht. Die Bäume wurden zu zwei verschiedenen Zeitpunkten gescannt, einmal im unbelaubten Zustand (März) und im belaubten Zustand (August).

Vor allem die Daten im März eigneten sich aufgrund der fehlenden Belaubung für die Durchführung einer Strukturanalyse. So konnte jeder Ast mit dem Laser abgetastet werden. Es wurden durchschnittliche Baumhöhen von 12,96 m und Brusthöhendurchmesser von 13,05 cm gemessen, was auf ein Gewicht (atro*) von 9,57 t für den Bestand, bzw. 177,2 t/ha schließen lässt. Die Messungen können schlussendlich für genaue Kalkulationen zum Biomassewachstum und Holzertrag zur Verfügung stehen. Für die Plantage in Peickwitz wird der Analysen zufolge das Biomassepotential hoch eingeschätzt.

Beim zweiten Scanning im August hingegen verdeckten Blätter kleinere Äste, was sich in einer ungenaueren Darstellung des Bestandes widerspiegelt. Durch die Kombination von TLS-Daten mit Fotoaufnahmen konnte jedoch eine farbgetreuere Visualisierung der Bäume zu diesem Zeitpunkt erzielt werden.

*atro = absolut trocken

Die geringen Abflusswerte und gar Austrocknung zahlreicher europäischer Fließgewässer im erneut trockenen und heißen Sommerhalbjahr 2022 verschlechterten zunehmend die ökologischen Bedingungen im und am Fließgewässer. Wenn wasserführend, wirkt sich die steigende Wassertemperatur insbesondere kleinerer Flüsse und Bäche negativ auf die Zusammensetzung der Süßwassergemeinschaften aus. Daher sollten ökologische Bewertungsinstrumente, wie zum Beispiel die Habitatmodellierung, diese Entwicklungen bei der Bewertung der Quantität und Qualität von Lebensräumen berücksichtigen.

Um das Habitat-Modellierungswerkzeug "Transient River Habitat Modeling for Macrozoobenthos" (TRiMM) zu verbessern, wird im Beitrag von Sengdavanh Thepphachanh die Fuzzy-Logik integriert und die Wassertemperatur zu den Parametern hinzugefügt, da diese die Lebensraumeignung für Makrozoobenthos entscheidend bestimmt. Habitatrelevante Parameter einschließlich hydromorphologischer Faktoren (Tiefe, Geschwindigkeit, mineralisches und organisches Substrat) und ein Faktor für die Wasserqualität (Temperatur), werden mit dem Lebensraummodell kombiniert, so dass es die physikalischen Bedingungen des Flusses und deren Wechselwirkungen mit biologischen Indikatoren abbildet. Bei der Habitatmodellierung wurden die genannten Parameter zur Simulation der Eignung für das Makrozoobenthos im Mortelbach, einem kleinen Fluss in Mittelsachsen, herangezogen. Das Modell simuliert den Status quo der Flussbedingungen von Frühjahr bis Sommer für drei Makrozoobenthosarten (Ancylus fluviatilis, Ephemera danica und Gammarus fossarum).

Die Ergebnisse der Habitatmodellierung zeigen, dass die natürliche Strömung zu einer dynamischen Lebensraumeignung sowohl in räumlicher als auch in zeitlicher Hinsicht führt, die für jede Makrozoobenthosart unterschiedlich ist. Das Fünf-Parameter-Modell (Tiefe, Geschwindigkeit, Temperatur, mineralisches und organisches Substrat) schneidet im Allgemeinen besser ab als ein ähnliches Modell ohne Berücksichtigung der Wassertemperatur.

© Biomasse Schraden e. V.

Die OLGA-Versuchsfläche bei Landwirt Thomas Domin in Peickwitz im südlichen Brandenburg wurde im Sommer 2022 Schauplatz für einen mdr-Beitrag zur Agroforstwirtschaft. Manuel Wewer vom Institut für Wasserbau und Thermische Hydromechanik an der TU Dresden erklärt ab Minute 6:20 die installierte Technik im und am Peickwitzer Mühlgraben zur Messung der Gewässertemperatur, des Wasserstandes, Lufttemperatur, -feuchte und -druck sowie der Windgeschwindigkeit und Sonneneinstrahlung. Die Messergebnisse geben Aufschluss über die Verschattungsleistung der anliegenden Agrarholzstruktur auf das Fließgewässer.

In OLGA werden die Funktionen von Agrarholzstrukturen an Fließgewässern hinsichtlich der Verbesserung des Mikroklimas, der Förderung der Biodiversität und einer optimalen Holzbiomasseentwicklung untersucht. Der Wertschöpfungsaspekt liegt bei dieser agroforstlichen Landnutzungsform auf der Produktion von Energieholz aus Pappeln, Weiden oder Erlen. Das Holz kann zum Beispiel für die private und öffentliche Wärmeversorgung auf Hackschnitzelbasis verwendet werden. In Sachsen wird im Vergleich zu anderen Bundesländern wenig Agrarholz angebaut. Die Kommunikation der Vorteile und ökonomischen Effekte dieser Landnutzungsform gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise und dem Bundesziel Klimaneutralität 2045 ist daher wichtiger denn je. Im folgenden Beitrag werden die Umweltleistungen und der wirtschaftliche Nutzen des Agrarholzanbaus an Fließgewässern in Sachsen aufgezeigt (Böhm, C. & Hübner, R. Hrsg. 2020, S. 84ff.)

Leistungen für Natur und Umwelt

Agroforstsysteme in ihren vielfältigen Anlageformen haben grundlegend positive Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima, Tier- und Pflanzenwelt sowie auf das Landschaftsbild. Die im Projekt OLGA untersuchten Agrarholzstandorte beeinflussen das Mikroklima im und am Fließgewässer. Besonders in warmen Sommermonaten, wo kleinere Fließgewässer in Sachsen regelmäßig austrocknen, sind Gehölzbestände wichtige Schattenspender und haben einen kühlenden Effekt. Das haben Vergleiche der Lufttemperatur innerhalb und außerhalb von Agrarholzplantagen gezeigt. Die gepflanzten Bäume binden darüber hinaus unter anderem CO2, fördern den Humusaufbau und reduzieren Erosion und damit Schadstoffeinträge von der benachbarten Nutzfläche in den Bach. Bei einer entsprechenden multifunktionalen Anlage fördern Agroforst- bzw. Agrarholzsysteme die biologische Vielfalt am Gewässerrand und bilden zusammen mit der natürlichen Ufervegetation ein gutes Team zum Erhalt der Gewässerfunktionen und -qualität. Daneben bieten Gehölzstrukturen reizvolle Aufenthaltsorte für Wild und andere Tierarten wie Vögel oder Insekten und tragen zum Erhalt der Kulturlandschaft bei.

Einen fundierten Kompromiss, bei dem sich eine naturnahe Anlage und ein angemessener Holzbiomasseertrag über die Jahre nicht ausschließen, schlagen Moormann et al. (2021) mit einer zonierten Bewirtschaftung von Agrarholz am Fließgewässer vor. Abb. 1 zeigt den Querschnitt eines Fließgewässers. Von der Mitte des Gewässers nach außen betrachtet nimmt die extensive Nutzung ab: direkt am Gewässerrand befindet sich der Streifen mit natürlich gewachsener Ufervegetation, die im Rahmen der geltenden wasserrechtlichen Vorgaben gepflegt wird. Die eigentliche landwirtschaftliche Nutzung beginnt erst außerhalb dieses Streifens, wo eine strukturreiche Anlage von Agrarholz mit durchmischten Arten und Sorten favorisiert wird. Hier wird eine gestaffelte Ernteregelung vorgeschlagen, die je nach Wachstum der unterschiedlichen Baumarten alle fünf bis zehn Jahre stattfindet. Dabei nimmt die Erntehäufigkeit vom Gewässer in Richtung Umgebungslandschaft zu – lange Umtriebszeiten in Gewässernähe und mittlere bis kurze Umtriebe in den äußeren Zonen.

Um derartige umwelt- und naturverträgliche Konzepte für die Agrarholznutzung an Fließgewässern in Zukunft im Rahmen der gesetzlichen Regelungen umsetzen zu können, bedarf es einer stärkeren Aushandlung und Abstimmung zwischen Landwirtschaft und den Fachbehörden des Natur- und Gewässerschutzes. Hier gilt es zeitnah entsprechende Strukturen und Foren zu schaffen.

Regionale Wertschöpfung mit Agrarholz

Neben den Umweltleistungen bringen Agrarholzstrukturen neue Wertschöpfungsoptionen für den Landwirt und seine Kooperationspartner mit sich. In einer studentischen Arbeit an der Professur für Forstbotanik an der TU Dresden wurden im Rahmen von OLGA Handlungsempfehlungen für die agroforstliche Nutzung von Gewässerrandstreifen und ökonomische Effekte für die Region Dresden erarbeitet. Nachfolgend werden einige ausgewählte Möglichkeiten für Landwirte und Kommunen als Flächenbesitzer dargestellt.

Förderanreize und Sicherheit schaffen

Der Agrarholzanbau stellt für Landwirte eine zusätzliche Einnahmequelle dar und kann auf gerade nicht genutzten ertragsschwächeren Flächen in ungünstigeren Lagen, auch fernab von Gewässern angebaut werden. Für einen möglichst hohen Ertrag bieten sich aber eher ertragsreichere Standorte an. Damit mehr Agroforstbestände in der Landschaft sichtbar werden, fehlt es in Sachsen noch an den entsprechenden Förderinstrumenten. Das soll sich mit der Einführung der neuen Gemeinsamen Agrarpolitik ab 2023 ändern. Hier werden laut Direktzahlungsverordnung in der 1. Säule mind. zwei bestehende Gehölzstreifen oder mind. 5 oder max. 200 Gehölzindividuen je ha, jedoch max. 40% Bestockung der betroffenen landwirtschaftlichen Fläche bezuschusst. Die entstehenden Agroforstsysteme dienen in erster Linie der Agrarholzgewinnung sowie der Wertschöpfung von Obst und Nüssen. Im Rahmen der ländlichen investiven Entwicklung des ELER in der 2. Säule können auch Investitionen zur Anlage von Agroforstsystemen gefördert werden (Sächs. Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) 2022, Vortrag von Lydia Beger über Agroforstsysteme vom 07.12.2022).

Neben lukrativen Förderanreizen erzeugen langfristige vertragliche Vereinbarungen mit dem Abnehmer der Hackschnitzel, beispielsweise Kommunen, Industrieunternehmen, städtische und regionale Energieversorger, Planungssicherheit beim Landwirt und erhöhen dessen Bereitschaft, Agrarholz längerfristig anzubauen.

Regionale Kooperationen für klimaneutrale Kommunen 2045

Die Etablierung von Nahwärmenetzen mit dezentralen Holzhackschnitzelheizungen zur Versorgung von öffentlichen Gebäuden in Stadt und Land mit erneuerbaren Energien ist eine Möglichkeit, um sich unabhängiger vom globalen Handel mit fossilen Energieträgern zu machen und dazu das Bundesziel Klimaneutralität 2045 zu erreichen. Einzelgemeinden oder interkommunale Zusammenschlüsse bauen Agrarholz auf ihren eignen Flächen an und verwenden die daraus entstehende Holzbiomasse für die eigene Energieversorgung bzw. verkaufen einen Teil davon, zum Beispiel an größere Energiekonzerne. Hierfür bietet sich die Investition in dezentrale Nahwärmekraftwerke auf Hackschnitzelbasis an. Auch private Haushalte können trotz der zunächst hohen Investitionskosten mittel- bis langfristig eine Senkung der Heizkosten durch den Betrieb von Holzhackschnitzelheizungen herbeiführen.

In diesen Fällen ist ein regionaler Zusammenschluss von Landwirtschaftsbetrieben zur gemeinschaftlichen Anlage, Pflege und Ernte von Agrarholzstrukturen inkl. Nutzung gemeinsam angeschaffter Technik, z. B. im Rahmen von Maschinenringen, zu empfehlen. Um noch effektiver zu sein, könnten die Kooperationspartner Festpreise für Holzbiomasse/ha mit ihren Abnehmern vereinbaren, um hier wiederum marktunabhängiger und sicherer wirtschaften zu können.

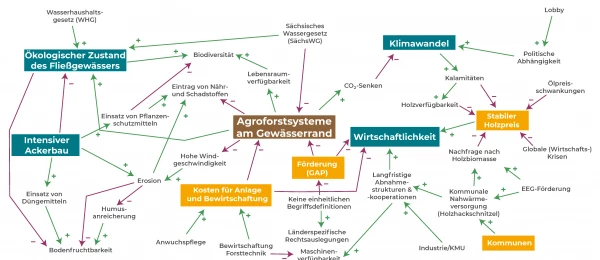

Das Causal-Loop-Diagramm in Abb. 2 zeigt zusammenfassend die im vorliegenden Beitrag skizzierten komplexen Wirkungszusammenhänge und Abhängigkeiten zwischen den wichtigsten Systemvariablen, die zur Wirtschaftlichkeit des Agrarholzanbaus an Fließgewässern beitragen.

Das Projekt OLGA wird in seiner Praxisphase 2023-25 die vorhandenen Wertschöpfungsoptionen im Bereich Agrarholzanbau und -nutzung in der Region Dresden weiter ausbauen und entwickeln. Um in erster Linie das schlechte Image und die Vorbehalte gegenüber dieser Landnutzungsform abzubauen, sind mehrere Demonstrationsflächen sowohl für Agrarholzsysteme an Fließgewässern als auch für Agroforstsysteme auf Ackerland geplant. Im Rahmen von Infotagen und Begehungen sollen Landwirte, Behörden und andere interessierte Menschen direkt vor Ort in Austausch kommen über die Vor- und Nachteile, Potenziale und Herausforderungen bei der Anlage und Bewirtschaftung von agroforstlichen Landnutzungen.

Causal-Loop-Diagramm "Agroforst an Fließgewässern" zum Download [pdf, 374 kb]

_____________________

Quellen:

Barmbold, K.; Groth, J. P. (2022): Nachhaltige Stadt-Land-Beziehungen im Raum Dresden - Wirkungsanalyse und Handlungsempfehlungen zur Entwicklung von Agrarholzstrukturen auf Gewässerrandstreifen und kleinen Agrarflächen. Forschungsbericht zum Naturressourcenprojekt an der TU Dresden, Fakultät Umweltwissenschaften, Professur für Forstbotanik. Dresden

Online verfügbar: https://www.projekt-olga.de/site/assets/files/1314/2022_barmbold_groth_forschungsbericht_agrarholz.pdf

Böhm, C. & Hübner, R. Hrsg. (2020): Bäume als Bereicherung für landwirtschaftliche Flächen: Ein Innovationskonzept für die verstärkte Umsetzung der Agroforstwirtschaft in Deutschland. Cottbus, IG AUFWERTEN

Online verfügbar: https://agroforst-info.de/wp-content/uploads/2020/03/Innovationskonzept-Agroforstwirtschaft.pdf

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (2022): Webinar „Agroforst und dessen Förderung durch die neue GAP“ am 07.12.2022

Moormann, C., König, J., & Marsch, M. (2021): Gewässer in Sachsen – Wege zu einer naturnahen Gewässerentwicklung. Dresden

Online verfügbar: https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/37730/documents/58253

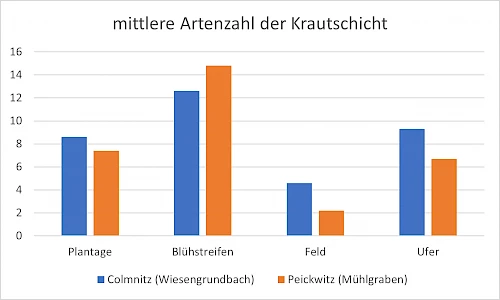

Während der Auswertungen der im Projekt OLGA durchgeführten Vegetationsaufnahmen im Jahr 2021 bestätigte sich, dass das Licht in den Agrarholzplantagen der limitierende Faktor für das Pflanzenwachstum in der Krautschicht ist und sich das geringe Lichtangebot in den Plantagen unmittelbar auf die Artenzahl auswirkt.

Auf den beiden Untersuchungsflächen am Wiesengrundbach in Klingenberg-Colmnitz (LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) und am Peickwitzer Mühlgraben (LK Oberspreewald-Lausitz) waren die Agrarholzstrukturen sehr artenarm. Weniger Arten konnten nur die genutzten Ackerflächen aufweisen, da sich hier u. a. aufgrund der regelmäßigen Bodenbearbeitung nur wenige Kräuter neben der angebauten Pflanze etablieren können. Die artenreichsten Flächen am Wiesengrundbach und am Peickwitzer Mühlgraben sind die Blühstreifen bzw. die unbearbeiteten Bereiche zwischen Agrargehölzen und Ackerfläche.

In Colmnitz wurden im Anlagejahr 2007 zahlreiche Weiden- und Pappelsorten gepflanzt. Während der Analyse unserer Daten fiel auf, dass die Artenzahl im Bereich der Pappelsorten höher war. Erklären können wir das durch die geringere Beschattungsleistung der Pappeln im Vergleich zu den Weiden. Neben dem Licht

spielen für die Artzusammensetzung und die Waldbindung der Arten außerdem Faktoren wie das Alter des Agrarholzsystems, die Zeit seit der letzten Ernte oder die Entfernung zu waldähnlichen Strukturen eine große Rolle. Das Agrarholzsystem in Colmnitz liegt unmittelbar an einem kleinen Wäldchen und ist einige Jahre älter als die Peickwitzer Untersuchungsfläche (Pflanzung 2015), welche ca. 200 bis 450 m von der nächsten Waldstruktur entfernt liegt. Daher finden sich in Colmnitz tendenziell Pflanzen, die besser an eine intensivere Beschattung angepasst sind, wie z. B. die Echte Nelkenwurz oder der Gewöhnliche Dornfarn. Außerdem gehörten ca. 50 % der krautigen Arten innerhalb der Agrarholzstruktur in Colmnitz zu den Waldarten bzw. den Feldgehölzen, während in Peickwitz viele Arten zu finden waren, die auch auf Äckern, Weinbergen und in Gärten wachsen.

In Colmnitz konnte keine gefährdete und in der Untersuchungsregion seltene Art entdeckt werden. In Peickwitz hingegen dokumentieren wir auf zwei Aufnahmeflächen innerhalb zwischen den Agrargehölzen die Wiesen-Glockenblume, welche auf der Vorwarnliste in Brandenburg steht. Die geringe Anzahl an seltenen und geschützten Pflanzenarten ist nicht außergewöhnlich in Agrarholzstrukturen, da oftmals das Licht ganz entscheidend für diese Arten ist und die Lichtintensität mit zunehmenden Alter der Bäume sinkt.

Tab. 1: Die mittleren gewichteten ökologischen Zeigerwerte der Untersuchungsgebiete und der jeweiligen Untersuchungsflächen Agrarholzsystem, Blühstreifen, Feld und Ufer. Die Lichtzahl beschreibt das Vorkommen der Pflanzen in Beziehung zur Beleuchtungsintensität (von 1-Tiefschattenpflanze bis 9-Volllichtpflanze), die Temperaturzahl bewertet das Vorkommen im jeweiligen Wärmebereich (von 1- Kältezeiger bis 9- extremer Wärmezeiger), die Kontinentalität mit einem Bereich von 1- euozeanisch (europäische Atlantikküste) bis 9- eukontinental (osteuropäische Regionen), die Feuchtezahl beschreibt das Vorkommen anhand der Feuchtigkeit des Standorts (1- Starktrockniszeiger bis 12- Unterwasserpflanze), die Reaktionszahl bewertet das Vorkommen in Abhängigkeit von sauren bis kalkreichen Böden (1- Starksäurezeiger bis 9- Basen- und Kalkzeiger) und die Nährstoffzahl beschreibt die Stickstoffverfügbarkeit in Böden (1- Extremer Stickstoffarmutzeiger bis 9- übermäßiger Stickstoffzeiger).

|

Untersuchungs- gebiet |

Mittlerer Zeigerwert |

Mittlerer gewichteter Zeigerwert |

|||

|

Plantage |

Blühstreifen |

Feld |

Ufer |

||

|

Colmnitz (Wiesengrund-bach) |

Lichtzahl |

5,0 |

7,0 |

6,0 |

5,8 |

|

Temperaturzahl |

5,0 |

5,9 |

5,5 |

5,6 |

|

|

Kontinentalität |

4,6 |

3,3 |

3,9 |

3,8 |

|

|

Feuchtezahl |

4,7 |

5,1 |

5,6 |

5,1 |

|

|

Reaktionszahl |

7,1 |

6,2 |

6,2 |

6,7 |

|

|

Nährstoffzahl |

7,5 |

6,5 |

7,4 |

7,5 |

|

|

Peickwitz (Mühlgraben) |

Lichtzahl |

7,0 |

6,3 |

7,0 |

7,0 |

|

Temperaturzahl |

6,0 |

5,7 |

6,0 |

5,6 |

|

|

Kontinentalität |

3,0 |

3,2 |

2,0 |

3,2 |

|

|

Feuchtezahl |

6,0 |

5,0 |

4,0 |

5,9 |

|

|

Reaktionszahl |

6,0 |

4,8 |

7,0 |

6,1 |

|

|

Nährstoffzahl |

7,9 |

5,9 |

3,0 |

7,1 |

|

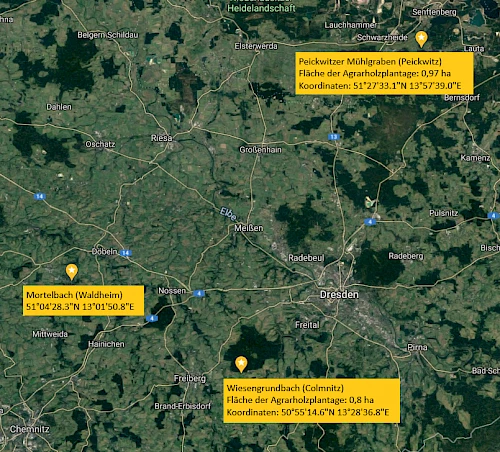

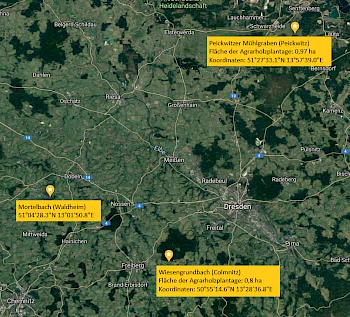

In OLGA werden an den Standorten Peickwitz und Klingenberg-Colmnitz Agrarholzsysteme an Fließgewässern hinsichtlich ihrer mikroklimatischen Auswirkungen auf das Gewässer selbst, den Boden und auf die unmittelbare Umgebung untersucht. Neben den klimatischen werden weitere Analysen zur Gehölzphysiologie, Vegetationsvielfalt und Biomassezuwachs durchgeführt. Nachfolgend werden ausgewählte Ergebnisse aus dem letzten Jahr vorgestellt.

Abb. 1: Untersuchungsstandorte der Messkampagnen im Projekt OLGA

Monitoring des Mikroklimas inner- und außerhalb des Agrarholzsystems

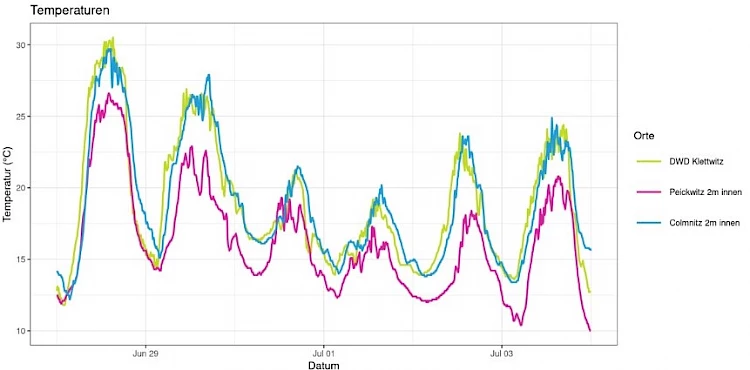

Erste Informationen über die Strahlungswärme zeigen, dass die Temperatur außerhalb des Agrarholzbestandes auf der Ackerfläche an einem warmen Sommertag bis zu 10°C höher sein kann. Die Erfassung der Temperatur- und Luftfeuchte von Juni bis Oktober durch festinstallierte Klimasensoren auf den Versuchsflächen in Peickwitz und Klingenberg-Colmnitz zeigt, dass innerhalb der Gehölzstreifen eine Angleichung der Tagesminima und -maxima stattfindet. Dies bedeutet, dass einerseits die Nachttemperaturen weniger stark sinken und andererseits die Tageshöchsttemperaturen weniger stark steigen als außerhalb der Fläche. Abb. 2 verdeutlicht den Temperaturverlauf innerhalb der Versuchsbestände vom 28. Juni bis 4. Juli 2021 und zusätzlich den Verlauf der in der Nähe von Peickwitz liegenden Wetterstation Klettwitz des Deutschen Wetterdienstes gemessenen Temperatur. Hier gibt es Temperaturunterschiede zwischen Bestand (Agrarholzstruktur Peickwitz) und Freifläche (Wetterstation).

Abb. 2: Temperaturverlauf auf den Flächen Peickwitz und Colmnitz sowie von der Wetterstation Klettwitz vom 28. Juni bis 4. Juli 2021

Gibt es einen Zusammenhang zwischen der räumlichen Struktur des Agrarholzsystems und dem Wachstum der Bäume?

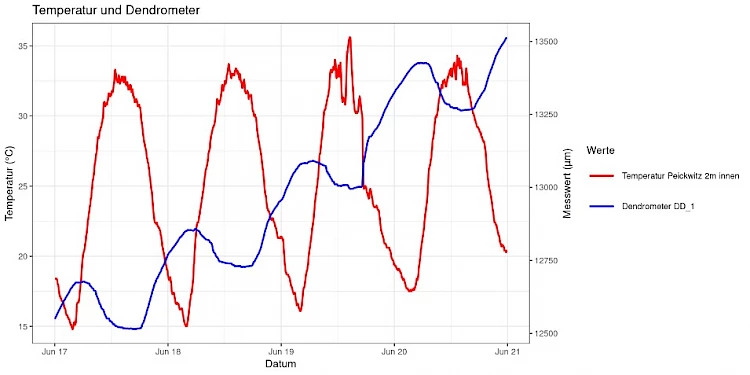

Der mit der Sorte Fritzi Pauley bestockte Teil der Agrarholzfläche in Peickwitz wurde 2015 angelegt und hat eine Größe von ca. 0,43 ha. Bei der Auswahl des Untersuchungsplots wurde darauf geachtet, dass er möglichst homogen ist und eine geringe Pflanzenausfallrate aufweist. Neben der phänologischen Charakterisierung wurden der Stammdurchmesser sowie der jährliche Zuwachs der Bäume mittels Dendrometer aufgezeichnet. Ziel der Untersuchung ist es festzustellen, inwieweit die Struktur des schmalen Agrarholzstreifens am Peickwitzer Mühlgraben das Wachstum der Bäume beeinflusst. Der durchschnittliche Brusthöhendurchmesser (BHD) am Ende der Vegetationsperiode 2021 betrug 12,92 cm. Auffällig ist, dass die Individuen jeweils in der zweiten Reihe sowohl am Ackerrand als auch direkt am Gewässer die höchsten BHD-Werte aufweisen. Dies ist vermutlich auf die im Vergleich zum inneren Bereich der Fläche schwächere Lichtkonkurrenz zurückzuführen. Abb. 3 zeigt einen typischen Temperatur- und Dendrometerverlauf für die Versuchsfläche Peickwitz im Zeitraum 17. bis 21.06.2021. Bei steigender Tagestemperatur nimmt der Umfang des Stammes aufgrund der gesteigerten Transpirationsrate jeweils ab. Über den Zeitraum betrachtet, ist ein Umfangzuwachs zu verzeichnen.

Abb. 3: Ausschnitt aus einem typischen Temperatur- und Dendrometerverlauf für die Versuchsfläche Peickwitz

Ermittlung des Biomasse-Zuwachses pro Hektar mit Terrestrischem Laserscanning

Für unsere Versuchsfläche am Peickwitzer Mühlgraben interessierte uns, wie viel Biomasse die Pappelsorte Fritzi Pauley seit 2015 produziert hat und wie hoch die potenzielle Biomasseproduktion je Hektar für diesen Standort ist. Da für diese Schätzung keine Pappeln geerntet werden sollten, wurde mit dem terrestrischen Laserscanner eine 3D-Punktwolke des Versuchsplots mit etwa 70 Pappeln erstellt, aus der die einzelnen Gehölze mit Hilfe einer Software ausgeschnitten wurden (Abb. 4). Anhand der berechneten 3D-Modelle konnte die Biomasse je Pappel ermittelt und anschließend auf 1 ha hochgerechnet werden. Der Vorteil dieser Methodik ist, dass auch ohne Ernte eine sehr genaue Einschätzung der Gehölz-Volumina erfolgen kann. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Biomasse sehr gleichmäßig auf die Stamm- (53-41 % des Gesamtvolumens) und Kronensegmente (47-59 % des Gesamtvolumens) aufteilt. Die höchste Pappel im Versuchsplot ist knapp über 16 m hoch, die kleinste dagegen nur etwa 6,50 Meter. Letztere steht in der Reihe mit den geringsten Ausfällen, was zeigt, dass die Konkurrenz zwischen den Pappeln wohl besonders hoch ist.

Seit dem Frühjahr 2022 erfolgen erneute Messungen mit dem terrestrischen Laserscanner. Im Laufe des Jahres werden alle Berechnungen wiederholt und die Ergebnisse miteinander verglichen. Dadurch erhalten wir präzise Aussagen zum Zuwachs der Pappeln innerhalb der Vegetationsperiode 2021. Aus den Analysen des Biomasse-Zuwachses kann schon jetzt resümiert werden, dass die Agrarholzstruktur an diesem Standort wirtschaftlich sehr rentabel ist.

Abb. 4: Punktwolke eines segmentierten Pappelhybriden auf der Versuchsfläche Peickwitz (links), das dazu berechnete dreidimensionale Quantitative Strukturmodell (rechts)

Erkenntnisse zur Pflanzenphysiologie und zum Wasserhaushalt ausgewählter Pappel-Sorten

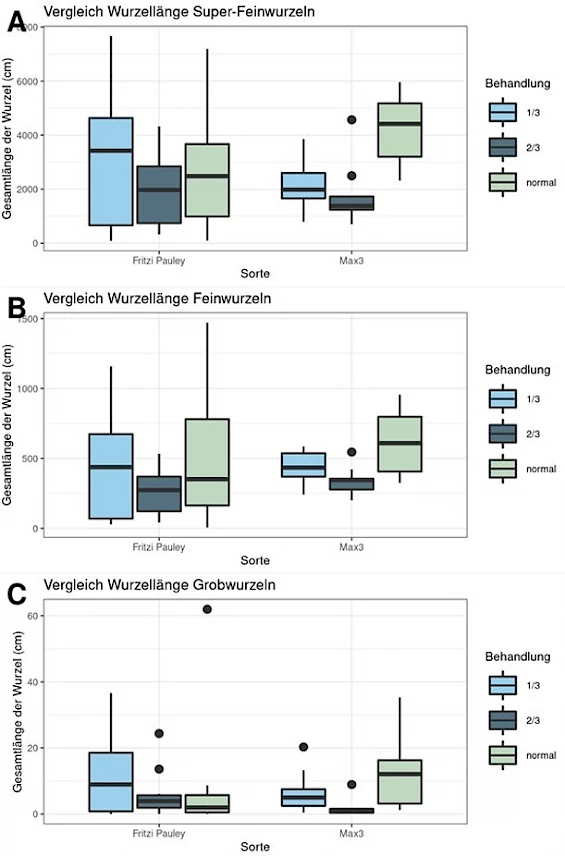

Auf den Versuchsflächen Peickwitz und Klingenberg-Colmnitz wurden bisher die Pappel-Sorten Max3 (Populus nigra x P. maximowiczii) und Fritzi Pauley (P. trichocarpa) miteinander verglichen. Erhoben wurden Daten zur oberirdischen Biomassebildung (u. a. Blatt- u. Triebmasse, Blattfläche, Trieblänge, Wurzel-Spross-Verhältnis) und zur Wurzelmasse und -morphologie. Der Sortenvergleich mit je drei Bewässerungsvarianten (Normal, Wasserstand 1/3 und 2/3 Topfhöhe) zeigt zusammenfassend, dass die Sorte Max3 über alle Bewässerungsvarianten hinweg durchschnittlich 8,22 g Blatt-Trockenmasse produziert. Das ist deutlich mehr als die Pflanzen der Sorte Fritzi Pauley mit durchschnittlich 5,31 g.

Die Trockenmasse zwischen den Behandlungsvarianten variiert bei Fritzi Pauley weniger stark als bei Max3. Letztere zeigt in der Bewässerungsvariante 2/3 eine deutliche Reduktion der Blattmasse, was auf weniger Plastizität bezüglich des Umweltfaktors „länger andauernd hoher Grundwasserstand“ hindeutet. Die Ausprägung des Wurzelsystems sowie das Wurzel-Spross-Verhältnis geben Hinweise darauf, wie gut die Pflanze den Boden durchdringen kann, um an Grundwasser zu gelangen bzw. auf ein Über- oder Unterangebot an Wasser reagieren kann. Der Sortenvergleich zeigt, dass Max3 jeweils in der Normalvariante die längsten Wurzeln über alle Durchmesserklassen ausbildet. Entsprechend werden in der Variante mit der auf 2/3 Topfhöhe anstehendem Grundwasser die kürzesten Wurzeln ausgebildet (Abb. 5). Fritzi Pauley bildet in der 1/3 Bewässerungsvariante die längsten Wurzeln aus, reagiert auf die 2/3 Überflutungsvariante ähnlich wie auf den normal bewässerten Ansatz. Dieses Ergebnis gibt ebenfalls Hinweise auf eine sortenspezifische Wurzel-Wachstumsreaktion und darauf, dass ein an den individuellen Genotyp angepasster Wasserbedarf optimale Wuchsleistungen erbringt.

Abb. 5: Sortenvergleich bezüglich Gesamtwurzellänge, getrennt nach Durchmesserklassen (Durchmesserklasse superfein=<0,5mm, fein=0,5-2,0mm, grob=>2,0mm)

Abgesehen von der ökonomischen Effizienz des Agrarholzsystems gibt dieses Ergebnis einen Hinweis darauf, Agrarholzstrukturen mit Sortenmischung anzulegen, deren Zusammensetzung auf den Abstand zum Gewässer abgestimmt ist. Um Vergleiche anstellen zu können, wird die umfangreiche Messkampagne aus 2021 in 2022 fortgesetzt. Die Ergebnisse werden hier veröffentlicht.

Fotos von oben nach unten: Animaflora PicsStock, skymoon13, Marco Warm - alle stock.adobe.com.

Um unsere Untersuchungsflächen am Peickwitzer Mühlgraben in Peickwitz bei Senftenberg (Bandenburg) und am Wiesengrundbach in Klingenberg-Colmnitz bei Dresden (Sachsen) naturschutzfachlich zu bewerten, wurden im Frühsommer 2021 Vegetationsaufnahmen in der Krautschicht durchgeführt. Wir untersuchen den Einfluss der Agrarholzplantagen auf die Pflanzendiversität und ziehen dazu angrenzende Referenzflächen (Agrarflächen, Rand-, Blüh- und Uferrandstreifen der Gewässer) als Vergleich heran. Da sich in der Nähe der Agrarholzplantagen Wald befindet, erweiterten wir das Untersuchungsdesign um jeweils fünf kreisförmige Aufnahmeflächen entlang des Transekts* Agrarholzplantage – Agrarfläche – Wald und zusätzlich am Peickwitzer Mühlgraben fünf weitere entlang des Transekts Agrarholzplantage – Agrarfläche/Randstreifen – Bahnstrecke. Ziel der Transekt-Analyse ist es, mögliche Verbreitungswege von Pflanzenarten zu identifizieren und herauszufinden, ob die Agrarholzplantagen im jeweiligen Landschaftskontext Teil eines Biotopverbundes sein könnten. Bahnstrecken sind außerdem für die Ausbreitung von Neophyten relevant.

Insgesamt wurde die Artenzusammensetzung und -deckungsgrade auf 55 Flächen aufgenommen, 25 Flächen befinden sich am Wiesengrundbach und 30 Flächen am Peickwitzer Mühlgraben.

In der Agrarholzplantage am Wiesengrundbach wurden insgesamt 22 Arten protokolliert, wobei die Echte Nelkenwurz (Geum urbanum) und das Wiesen-Rispengras (Poa pratensis) besonders häufig und in hohen Deckungsgraden vorkamen. Fast zwei Drittel der Arten sind sowohl im Wald, als auch im Offenland zu finden.

Am Peickwitzer Mühlgraben konnten 19 Arten protokolliert werden. Das Kletten-Labkraut (Galium aparine) war die häufigste Art mit den höchsten Deckungsgraden. Mehr als die Hälfte der Arten sind reine Offenlandarten, die beispielsweise in Krautfluren, Säumen oder als Acker-Beikraut vorkommen. Ein Drittel der Arten ist sowohl im Wald als auch im Offenland zu finden. Auf den Referenzflächen erstreckte sich die Gesamtartenzahl zwischen 9 (Wiesengrundbach, Referenzfläche Agrarfläche) und 36 Arten (Peickwitzer Mühlgraben, Feldrand).

Weitere Analysen werden in den kommenden Monaten durchgeführt. Deren Ergebnisse werden hier veröffentlicht.

---

*Transekt: Entlang eines Transekts, einer markierten geraden Linie, nimmt man in festgelegten Abständen Daten auf. Diese Methodik wird verwendet, wenn man zum Untersuchungsgegenstand einen räumlichen Zusammenhang herstellen möchte. Oft wird diese Methode in der Ökologie (Botanik und Zoologie), zu Felduntersuchungen (Kartierung) und der Geologie und Geoökologie angewendet.

(Quelle: https://www.pflanzenforschung.de/de/pflanzenwissen/lexikon-a-z/transekt-10152, Zugriff am 30.11.2021)

Überschwemmungen sind natürliche Ereignisse. Ausgangspunkt sind lang anhaltende, großflächige Dauerregen oder kurze, heftige Starkregenereignisse. Wenn die entstehenden Wassermassen zu groß werden, treten Flüsse und Bäche über die Ufer und überschwemmen das Vorland. Diese Überschwemmungsgebiete fungieren als natürliche Rückhalteflächen, welche große Wassermengen aufnehmen und zurückhalten können. Die Vegetation entlang der Fließgewässer kann in diesem Fall eine bremsende Wirkung auf die Wassermassen haben, die Hochwasserwelle verzögern und die Abflussspitzen reduzieren.

Im Rahmen von OLGA unstersucht das Institut für Wasserbau und Technische Hydromechanik an der TU Dresden, inwieweit Ufervegetation (u.a. Agrarholzstrukturen bzw. Agroforstsysteme) das Hochwasserrisiko in flussabwärts gelegenen Siedlungsgebieten verringern kann. Ein Untersuchungsgebiet in OLGA ist der renaturierte Abschnitt des Wiesengrundbachs in Klingenberg-Colmnitz im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.

Die Simulation unten zeigt, dass die links von der von Nordwesten nach Süden verlaufenden Fahrstraße etablierte Agrarholzplantage das Wasser nur minimal zurückhält und somit in diesem Fall nicht wirklich als Retentionsfläche dient. Gründe dafür sind die Stauung des Wassers rechts von der Fahrstraße, weil der Wiesengrundbach diese durch ein Rohr unterquert, und der Eintiefung des Baches in Höhe der Plantage.

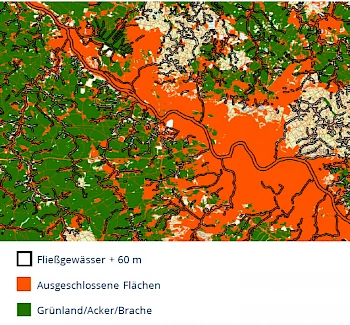

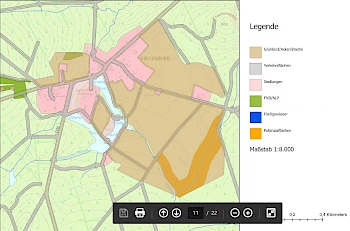

Mitarbeiter:innen der Professur Biodiversität und Naturschutz an der TU Dresden betreuten im Rahmen des OLGA Projekts eine studentische Projektarbeit im Rahmen des Masterstudienganges Raumentwicklung und Naturressourcenmanagement, der in Kooperation zwischen der TU Dresden und dem Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung durchgeführt wird. Im Rahmen der Arbeit wurde das Flächenpotential für die Pflanzung von Agrargehölzen in Dresden und den umliegenden Landkreisen analysiert. Dabei soll neben der energetischen Verwertung des schnellwachsenden Holzes vor allem der ökologische Zustand der Fließgewässer gemäß der EU-Wasserrahmenrichtlinie verbessert werden.

Als Ausgangspunkt diente ein Kriterienkatalog, der Erfordernisse, Ausschlussgebiete und rechtliche Rahmenbedingungen für die potenziellen Flächen der Agrarholzpflanzung regelt:

• Aktuelle Flächennutzung: Ackerland, Grünland, Brachflächen

• Entfernung zum Gewässer: 60 m umgebend

• Abstand zu Siedlungs- und Verkehrsflächen: 8 m

• Ausschluss: Flächennaturdenkmäler, Kernzonen von Nationalpark und Biosphärenreservat, gesetzlich geschützte Biotope, Überschwemmungsgebiete

• Hangneigung: max. 20 %

• Flächengröße: 2-20 ha pro Agrarholzplantage

Unter Verwendung von Datenquellen des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie sowie des Staatsbetriebs Geobasisinformation und Vermessung Sachsen erfolgte die Ermittlung der Potenzialflächen mit Hilfe des Geoinformationssystems ArcGIS Pro.

Für die Etablierung der Agrargehölze kommen nach Durchführung der Analyse 2.480 Flächen infrage, die innerhalb eines Radius von 40 km um die Stadtgrenze von Dresden liegen und in die vorgegebene Flächengröße von 2- 20 ha pro Agrarholzpflanzung fallen. Diese haben eine Gesamtflächengröße von 8.951 ha, was einem Anteil an den Grünland-, Acker- bzw. Brachflächen von 7 % entspricht. Die meisten Potenzialflächen sind eher kleinteilig und erreichen die Mindestgröße von 2 ha. Im Mittel beträgt die Größe aller Potenzialflächen 3,6 ha, wobei die größte Fläche 17,2 ha groß ist. Auch Flächen über 20 ha dienen potenziell zur Pflanzung von mehreren Agrarholzpflanzungen, deren Größe jeweils die 20 ha nicht überschreiten.

Die Ergebnisse der Arbeit geben eine erste Einschätzung über mögliche Flächennutzungen mit Agrarholz in der Region Dresden. Zur endgültigen Ermittlung der Flächenpotenziale und realisierbaren Umsetzungsflächen wird der Kriterienkatalog im weiteren Projektverlauf noch weiter spezifiziert.

-----

HERZIG, Marie, SCHWARZ, Lena (2021): Etablierung von Gehölzen zur Verbesserung des ökologischen Gewässerzustandes - Analyse zum Flächenpotenzial in der Stadt Dresden und umgebenden Landkreisen (GIS-Auswertung). Studentische Arbeit an der TU Dresden, Fakultät Umweltwissenschaften im Masterstudiengang Raumentwicklung und Naturressourcenmanagement, im Rahmen des Projektes OLGA.

Welche Leistungen können gewässernahe Agrarholzstrukturen für Fließgewässer erbringen? Vor allem in heißen Trockenperioden leiden die Ökosysteme kleiner Bäche enorm. Der Wasserstand nimmt ab oder sie trocknen oft sogar völlig aus, so dass sich die Lebensbedingungen in und am Gewässer in kurzer Zeit stark verändern können.

Zusätzlich zu den natürlich gewachsenen Ufergehölzen können Agrarholzstrukturen zu einer Verschattung des Gewässers und damit Abkühlung beitragen. Der Laubfall im Herbst kann gegebenenfalls auch als Nahrungsgrundlage für im Gewässer lebende Kleinstlebewesen dienen. Pflanzen wirken gegen Erosion und können Schadstoffeinträge aus der Landwirtschaft ins Gewässer reduzieren. Agrarholzpflanzungen am Gewässer können auch einen Beitrag zum Hochwasserschutz liefern, indem die Bäume durch ihren Fließwiderstand eine Retentionswirkung entfalten und dadurch die Hochwasserwelle verlangsamen.

Wie müssen diese Agrarholzstrukturen nun konkret beschaffen sein, d.h. welche Baumarten sind zu verwenden, und wie müssen sie gepflanzt werden, damit sie sich positiv auf das Klima im und am Gewässer, auf den Boden und die biologische Vielfalt auswirken? Die Wissenschafts-Partner der TU Dresden haben dazu eine umfassende Messkampagne an drei Standorten in der Region Dresden gestartet.

Klima- und Gehölzparameter im Fokus der Untersuchungen

Die Agrarholzplantage am Peickwitzer Mühlgraben bei Senftenberg (LK Oberspreewald-Lausitz) dient zur Erfassung von Informationen zu den physiologischen Prozessen in den einzelnen Gehölzen und zur Durchwurzelung des Bodens. Die Analysen werden von der Arbeitsgruppe Molekulare Gehölzphysiologie der Professur Forstbotanik durchgeführt. Hier werden über das Jahr 2021 kontinuierlich sowohl klimatische Parameter, wie Lufttemperatur und -feuchtigkeit, Niederschlag, Bodenwassergehalt und Strahlungswärme gemessen. An den Gehölzen selbst wird die zeitliche Veränderung des Stammumfanges der Bäume und der Blattflächen dokumentiert sowie der Laubaustrieb und -fall beobachtet.

Eine weitere in die Untersuchungen einbezogene Agrarholzstruktur steht am Wiesengrundbach in Klingenberg-Colmnitz (LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) am Tharandter Wald. Hier liegen die Erhebungen im Bereich Fließgewässer, ebenso wie an einem weiteren Standort an einem renaturierten Gewässerabschnitt des Mortelbaches bei Waldheim (LK Mittelsachsen). Die Professur für Wasserbau erhebt hier Informationen zur Gewässerhydraulik, zum Mikroklima Fließgewässer sowie zum Makrozoobenthos (benthische wirbellose Fauna) und untersucht die Korrelation dieser Parameter untereinander.

Ergänzend zu den gehölzphysiologischen, klimatischen und hydraulischen Messungen ergänzt die Professur für Biodiversität und Naturschutz die Untersuchungen durch Analysen zur Gehölzstruktur und, der Lage der Bäume und des Fließgewässers im Raum mittels hochauflösendem, terrestrischem 3D-Laserscanning. Aufgrund der Laserscanner-Daten wird ein digitales Geländemodell der Untersuchungsflächen erstellt. Weiterhin werden die Bodenbeschaffenheit sowie die Vegetationszusammensetzung in der Plantage selbst und auf den umliegenden Agrarflächen untersucht und die Diasporenbank anhand von Bodenproben analysiert.

Die Messkampagne der TU Dresden laufen während der Vegetationsperioden der Jahre 2021 und 2022. Sie soll Informationen zur multifunktionalen und biodiversen Umsetzung einer Agrarholzstruktur liefern.